то письмо написано много лет назад. Так получилось, что я уже давно живу далеко от Москвы. Но я продолжаю внимательно следить за тем, что там происходит, и по возможности помогать в том, что мне представляется интересным и перспективным. С адресатом этого письма, Владимиром Венедиктовичем Ефимовым, я был знаком и дружен с давних лет. После моего отъезда из Москвы мы состояли в более или менее регулярной переписке. Мы эпизодически виделись — и в России, и за границей. У нас было немало совместных проектов. Помимо глубокой взаимной приязни, нас сближало почти стопроцентное совпадение точек зрения на приоритеты в развитии кирилловской типографики.

то письмо написано много лет назад. Так получилось, что я уже давно живу далеко от Москвы. Но я продолжаю внимательно следить за тем, что там происходит, и по возможности помогать в том, что мне представляется интересным и перспективным. С адресатом этого письма, Владимиром Венедиктовичем Ефимовым, я был знаком и дружен с давних лет. После моего отъезда из Москвы мы состояли в более или менее регулярной переписке. Мы эпизодически виделись — и в России, и за границей. У нас было немало совместных проектов. Помимо глубокой взаимной приязни, нас сближало почти стопроцентное совпадение точек зрения на приоритеты в развитии кирилловской типографики.

Володя умер два года назад. С его смертью я потерял единомышленника и верного друга. Я знаю, что эту острую, неутолимую боль утраты со мной разделяют многие люди, знавшие его. Как профессионал — мастер, исследователь и наставник — Володя оставил глубокий след в новейшей истории отечественного шрифтового дизайна. Он рано ушёл из жизни, но успел сделать колоссально много. Я считаю В.В. Ефимова центральной, ключевой фигурой эпохи возрождения русской типографики, начавшейся в конце 1980-х. Письмо к нему, текст которого следует ниже, отражает атмосферу душевного подъёма, который мы тогда испытывали. Те годы не были для нас «лихими», но временем надежд и больших ожиданий. Мы увидели, что будущее — наступило. При нашей жизни.

Максим Жуков и Владимир Ефимов. Британская высшая школа дизайна. Москва, 2009.

Нью-Йорк, 17 сентября 1995 года

Дорогой Володя,

Помнишь, прошлой осенью, когда ты приезжал сюда, я сказал тебе, что — давно уже, с перерывами — пишу тебе письмо. Долгое письмо-монолог. Как бы дневник; такая «раздумина». Зачем-то мне это нужно.

А нужно, наверное, чтобы разобраться в том, чем это мы с тобой занимаемся все эти годы. А вернее, занимаешься-то, конечно, ты, а я всё больше — «со-»: со-чувствую, со-переживаю (порой со-страдаю), стараюсь — со-действовать. Мы знаем друг друга давно и давно работаем вместе. Со временем, однако, наше сотрудничество приобрело для меня особую важность. И не в одной ностальгии здесь дело.

Так много перемен случилось в жизни за эти годы. Так много всего ушло (и пришло): и хорошего, и плохого. А наше осталось с нами. Мало того. Возникло ощущение того, что эти дела имеют — значение. И чувство причастности к процессу возрождения [казалось бы, безнадёжно] утраченных традиций русской культуры хоть как-то примиряет с неуютной новью. Так уж вышло, что в наше довольно смутное время типографика сделалась — во всяком случае для меня — знаком надежды, проблеском света в конце туннеля.

Да, типографика принадлежит к области культуры. Но не только. Будучи частью печатного искусства (или просто печатного дела), она автоматически попадает в сферу внимания власти. А в случае России (и не только советской) — весьма пристального внимания. И контроля. [Хотя отеческая забота о печати в природе любой власти, во все времена.]

Давай вспомним. В недавнем прошлом художники книги, чокнутые на «едином организме», должны были иметь дело с целой цепочкой мелкого начальства над типографикой: тех- и худредами, редакторами (плюс с их начальством: завами тех-, худ- и литредакциями, главными художниками и главными редакторами), с сотрудниками и начальниками производственных отделов. А особо настырные — «дизайнеры», туды их в качель, — околачивали пороги типографий, уговаривали наборщиков, верстальщиков, монтажников, фотографов, ретушёров, мастеров, начальников цехов, участков и смен и опять же диспетчеров и руководителей производственных отделов. Художник был надёжно изолирован от шрифта, отгорожен от него многими рядами — стен, рвов, изгородей, ежей из колючей проволоки, надолбов и т.п. Только что высокое напряжение не было «задействовано» и вышек с часовыми не было (только проходные с вневедомственной охраной).

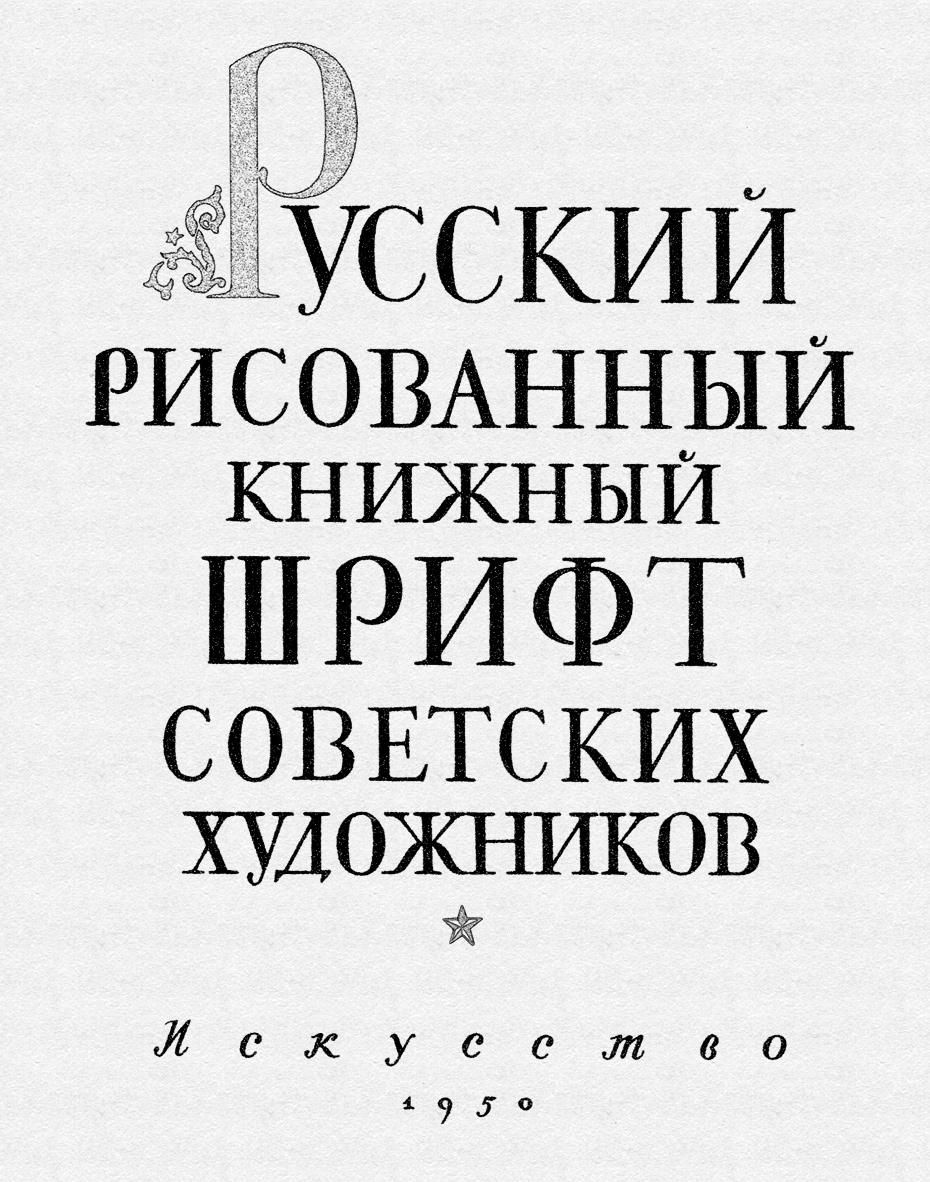

Борис Титов. Титульный лист книги Русский рисованный шрифт советских художников [sic]. М.: Искусство, 1950. Рисованный шрифт, имитирующий типографику.

У Телингатера в трудовой книжке (они ещё существуют?) было записано: «инструктор участка акцидентного набора»; именно в те рычащие годы «Моня-комсомолец», только что разменявший третий десяток юных лет, выдал целый фейерверк виртуозных композиций — в основном обложек, но не только — для издательства «Новая Москва» и других. И если в последующие десятилетия ему удалось что-то (невероятно много по нашим меркам и just enough по западным) совершить — вопреки всему, что было сделано, чтобы не допустить художника до шрифта и печати, — то только благодаря своим старинным полиграфическим связям, уходящим в золотые двадцатые годы (НЭП, НЭП! хоть «Моня» его так люто и ненавидел).

Тогда же мы с тобой удумали заниматься тем, чем мы занимаемся, — всё уже было «схвачено» вполне капитально, а практика нашего дизайна (точнее, «искусства книги») была столь же далека от типографики, как мастурбация от. Нельзя сказать, чтобы рисованный шрифт — имитация акцидентного набора — был советским изобретением, однако нигде, как у нас, этому занятию не отдавались с такой страстью и пафосом самоутверждения (комплексы, комплексы...). А вспомни наши «фотокассы» для расклейки букв! Тоже ведь с большой гордостью предавались этому делу. Словно в том была — миссия.

МОСХ с Госкомиздатом выкручивали руки ОНШ, чтобы «мастера книги» осеменяли его скудное лоно, а у Отдела была собственная гордость и фатальный иммунитет к идеям как отечественных, так и (тем более! боже упаси) заграничных чужаков. При этом, правда, показное безразличие к «веяниям» и идеям, навязываемым извне, сочеталось с тихим посматриванием на немногие заморские образцы — часто вполне случайные и вполне устарелые. Опять же, словно старые затрёпанные журналы «с девочками»...

До сих пор помню суровую отповедь, которую нам с Курбатовым «выдали» тт. √ и ‡ (‡ ещё жив), когда в 1964 году (тридцать с гаком лет назад, чёрт побери!) мы просились на преддипломную практику: надеялись на базе ОНШ довести «до кондиции» нашу — вполне любительскую, естественно, — Гельветику Медиум (тогда известную нам как Neue Haas Grotesk). «Это западный шрифт рекламного типа, — было нам сказано с большой укоризной, — совершенно неприменимый в наших условиях. У нас он не привьётся». В результате это «мнение» (помнишь: «Есть Мнение») отодвинуло разработку у нас (chez nous) кирилловской Гельветики на добрых два десятка лет (я имею в виду твой буржуазный шрифт рекламного типа Прагматику), а ещё — подарило нам целый букет разных Гельветик, спроектированных за границей, из которых ни одна нам до конца не подходила... То же можно сказать и об Универсе, Баскервиле, Таймсе и т.д.

А ведь помнишь, к нам «тянулись» — «Монотайп», «Линотайп», «Компьюграфик», «Летрасет» и прочие: писали, просили. Я тоже — писал, хлопотал, настаивал, суетился... Какое там! Когда тов. Ω не давал мне отправить мой проект на конкурс в «Летрасет», он кричал, что не хочет из-за меня потерять работу в Госкомиздате. Ну а «наше»-то поколение? До сих пор с изумлением вспоминаю, как на какой-то торговой выставке на Пресне — уже в восьмидесятые годы! — пытался случить § (он тогда заведовал ОНШ) с не помню уже какой фирмой. Ну что твой Подколесин! § сопротивлялся — физически: я тащил его за рукав, а он упирался, буксовал на скользком линолеуме.

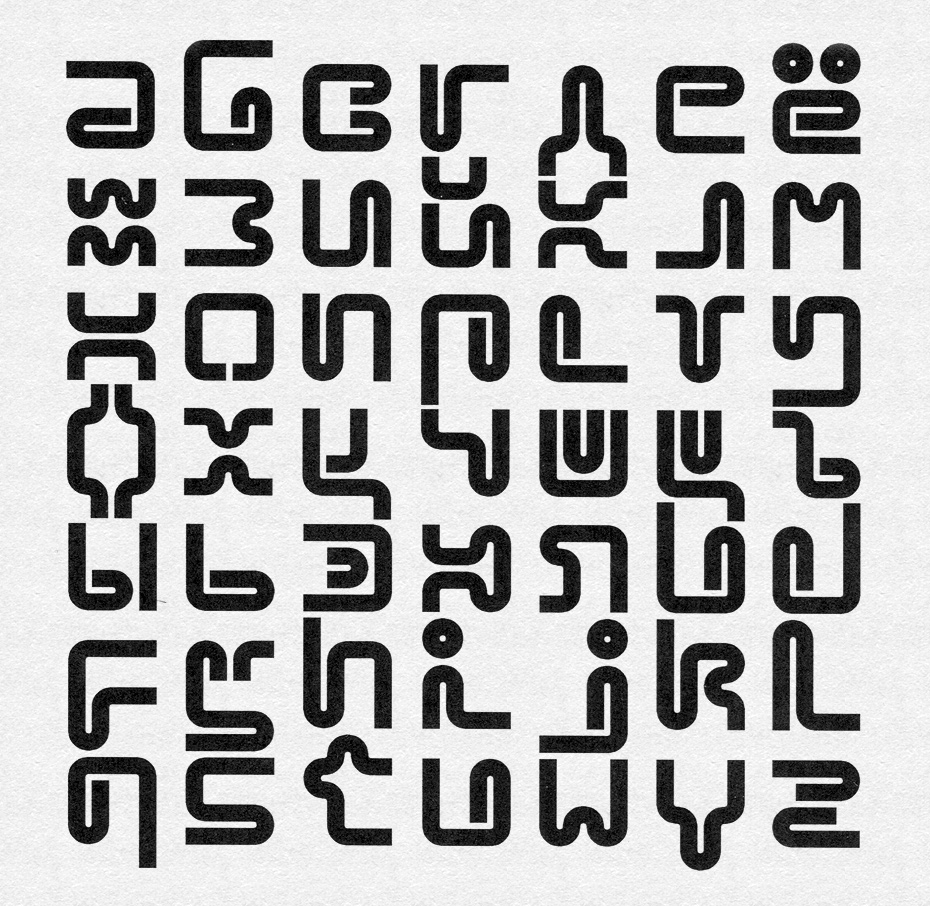

Максим Жуков. Меандр. Экспериментальный проект: опыт систематизации структурных принципов формообразования шрифта. Б., тушь. 1972.

Андре Гюртлер и Христиан Менгельт. Сириллик Готик. «Компьюграфик», Уилмингтон, 1974.

Вспомним их, наших отцов родных, благодетелей и кормильцев, начальников советского шрифта: √, #, ¤, ‡, §, ∞... Какая галерея! И ведь вроде каждый отдельно взятый — нормальный человек, и как бы ничто такое ему даже и не чуждо. А все вместе — само воплощение... И как всё, все и вся у нас — никто ни в чём словно бы и не виноват. Такие дела.

И вот, старина, после всех этих лет (лучшие годы нашей жизни, между прочим!) «процесс пошёл». Такое чувство, словно лишь сейчас, на шестом десятке лет, у меня наконец появились — или только ещё появляются — какие-то, вполне нехитрые, самые элементарные орудия труда. Инструменты для той работы, которую мне всю жизнь приходилось делать «голыми руками». Словно долгие годы (десятилетия, слушай!) дудел — в кулак («почти как Диззи, ей-богу»), а теперь, на старости лет, мне подарили трубу — нет, пионерский горн... Играй не хочу. И тридцать лет имитации типографики сейчас уже кажутся потраченными впустую. A с другой стороны, скажи, был ли у нас выбор?! Пожалуй: заниматься иллюстрацией, живописью и т.п. самодостаточными художествами. Правда, там были свои проблемы: réaliзьм-formaliзьм, теория отражения, правда жизни и правда искусства (was?!), usw. «Политика», будь она неладна. Кругом шишнацать, как говаривал Шишок.

Короче, исторический смысл наших с тобой позывов, потуг и поползновений — в реанимации отечественной типографики, долгие-долгие годы пребывавшей в коматозном состоянии. Похоже, мы начинаем возвращаться в русло развития мировой типографики — частью которой кирилловская типографика была со времён Петра Великого. Силою обстоятельств, в которых прошла бóльшая часть нашей жизни, наша «типографика» была вырвана из мирового контекста. Это, в свою очередь, привело к весьма своеобразному смещению приоритетов в оформлении печатных изданий, к фетишизации рисованного шрифта и к переводу типографики в низшую лигу «книжного искусства», в сферу технического редактирования. Дурацкий термин, но — логичный: под «редактором» (литературным, художественным, техническим) имелся в виду не в последнюю очередь цензор — литературы, графики, типографики. Мало того, [вполне естественное] желание дизайнера строить книгу из наборного материала инкриминировалось ему как «формализм», тщеславная «игра в инженера». В то же время искусство книги всё больше превращалось в выставочный жанр, в искусство для искусства. Критика, в согласии с СХ, всерьёз (и подчас весьма убедительно! излюбленным приёмом были ссылки на святые 20-е годы и Russian Avant Garde) утверждала самоценность эскиза, «вкусно» исполненного дефицитной talensовской гуашью на французском «торшоне» ручной выделки, и в общем его, эскиза, несомненный примат над самим печатным изданием.

Реализация дизайна оборачивалась в полиграфии сплошным разочарованием — и это было как бы нормально и приемлемо в художественном мире. A об успехе художника печати (как и художника-конструктора, архитектора и т.п.) было принято судить по его намерениям: по проектам, чертежам, эскизам, макетам (помнишь: «Я планов наших люблю громаdieu...»?). Развитие книжного дизайна, как и иных видов дизайна, было заморожено на той стадии, которая была отправной в истории мирового дизайна ХХ века. Он существовал скорее как декоративное, прикладное искусство, как глухая провинция изящных искусств социалистического реализма.

Вместе с тем станковизация «искусства книги» играла на самолюбии художников, эксплуатировала (и отчасти компенсировала) их творческую неудовлетворённость. Она подменяла подлинные профессиональные ценности мнимыми, радость претворения замысла в изделие — любованием техническим мастерством исполнения эскиза, оригинальностью и остроумием «задумки».

Так проходили десятилетия. Грёзы художников о Прекрасной Книге, их творчество, споры, ссоры, страсти-мордасти, выставки, конкурсы и т.п. — уживались с грубой реальностью, в которой печать была прерогативой власти, охотно подкармливавшей и прекраснодушных придурков, и хитрожопых карьеристов с палитрой наперевес, с равным нетерпением ожидавших шанса отличиться — в оформлении ли «юбилейного» издания, либо книги, направляемой для печати за рубеж. [Любопытно, что сотрудничество с простодушными заграничными печатниками, воспитанными на чуждой нам схеме «клиент/поставщик», было куда свободней и естественней, чем с нашими бдительными соотечественниками, «сталинскими печатниками».]

Пока же художники советской книги убивали друг друга в занудных пререканиях о том, что для неё важнее — «единый организм» или «художественный образ», власть спокойно и уверенно усиливала свой контроль за всеми техническими средствами, которыми их иностранные коллеги ежедневно пользуются при исполнении заказов — реальных, коммерческих (а не мнимых «социальных»), рождённых подлинными нуждами общества (а не тематическими планaми издательств или планами выставок Союза художников, утверждёнными в Госкомиздате и в ЦК КПСС): за ксероксами, фотолабораторным оборудованием, всякими там диатипами и леттерфотами, селектриками (не исключая и простых пишмашинок), шрифт которых специально повреждался (метился) и ставился на учёт «в установленном порядке». Каталоги типографий выпускались исключительно «для служебного пользования», а для работы (упаси боже, в мастерской или дома!) их приходилось — выпрашивать.

Ты помнишь, одно время ввоз компьютеров был просто запрещён, а потом как-то обложили их такой пошлиной, чтобы никому не повадно было привозить... Был и момент озарения: компьютеры ввозить разрешили, но (ага! ага!) — без принтеров... Тут, наверное, сказалась растерянность перед новой технологией набора текста: как же пометить шрифт?! А вообще говоря, а ля герр ком а ля герр (даже если та «герр» — фруад...); ситуация сложилась презабавная: с «той» стороны мерзкий КОКОM запрещал продавать «империи зла» компьютеры со стратегически важным 286-м и 386-м chiпом, а у нас тоже ввозить было низзя!

Новые времена вдребезги разнесли тепличное хозяйство социалистического искусства, а с ним и жизни многих мастеров «фабрики грёз», порой первоклассных художников. Власть перестала их подкармливать и субсидировать дискуссии об «организме» и «образе». Все вдруг оказались предоставленными сами себе. «Самая читающая страна в мире», казалось, вдруг перестала читать, перестала выписывать газеты и журналы и покупать книги. Полиграфическая индустрия стала искать свои способы выжить. Вольное же слово обрело кафедру и рупор в персональном компьютере (тем самым он оправдал худшие опасения режима, которому в течение многих десятилетий удавалось сдерживать и/или нейтрализовать развитие средств информации — будь то коротковолновое или ультракоротковолновое радиовещание, спутниковое телевидение, радиотелефон, ксерокс или что угодно). Мне встречались вполне серьёзные исследования на тему о том, «как ПК убил коммунизм»...

Знаменательно, что именно нужды оформления текста на компьютере дали толчок возрождению типографики в России. Ведь госполиграфия СССР по большому-то счёту и не нуждалась ни в каких там новых шрифтах, ни в усовершенствовании и развитии типографики (как и советской торговле не нужны были реклама, упаковка, а изделиям — дизайн). Володя! Как же, наверное, непривычно ощущение того, что твоя работа нужна не для «закрытия плановой темы на квартал», но для — общества!

Итак, «ПараГраф» озвучил «гласность» шрифтами, точнее — фонтами, и это замечательно. Не менее замечательна и история собственно рождения, развития и успеха «ПараГрафа», основанного группой предприимчивых программистов, увлёкших с собой из пустыни советских НИИ тех, кто был — работоспособен. И в деловом плане, на фоне хамcкого русского капитализма, «ПараГраф» выглядит (во всяком случае со стороны) как какая-нибудь Первая образцовая бригада капиталистического труда. Делает деньги честным [!], производительным [!], квалифицированным [!] трудом. Выпускает продукцию высокого качества [!], нужную людям. Соблюдает международные законы об авторском праве [?!]. Пользуется авторитетом в отрасли — как у себя дома, так и во всём мире (последнее мне более всего и доподлинно ведомо).

Расширение международного общения — черта нашего времени. Его масштабы, скорость, разнообразие форм поражают воображение. Глобализация информационного обмена предъявляет всё новые требования к дизайну информации, обновляет его выразительные средства, его язык. Одно из новейших направлений его развития — освоение расширенного (c 256 до 654 для Windows 95) комплекта шрифтовых знаков для передачи и приёма текстовых сообщений, работа над шестнадцатеричной системой кодировки (Unicode) знаков любых систем письма.

В этом технологическом контексте графическая конвергенция различных систем письменности неизбежна. Она является единственно практическим решением при проектировании «суперфонтов», включающих знаки нескольких письменностей одновременно. Так сложилось, что русские дизайнеры оказались подготовлены к этой работе много лучше их иностранных коллег, большинство которых привычно рассматривало проектирование non-Latins как сферу экзотического, далёкую от привычного круга художественных проблем «нормальной» типографики.

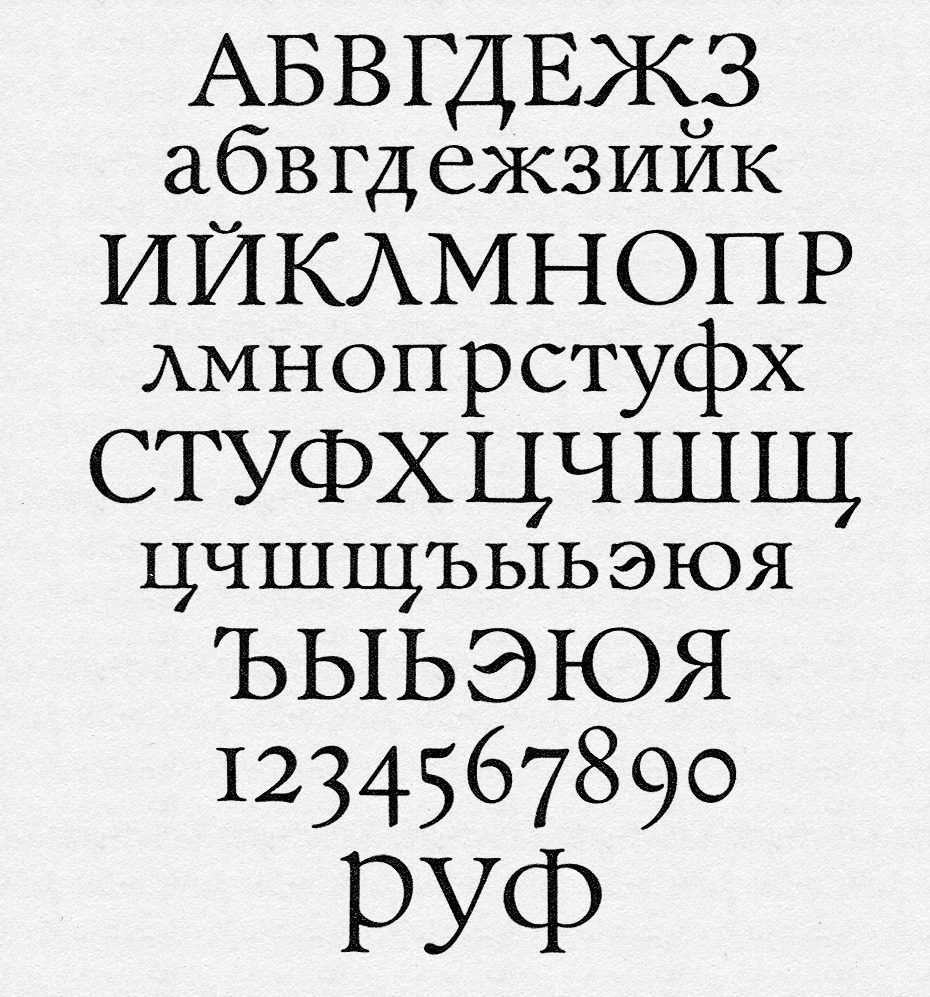

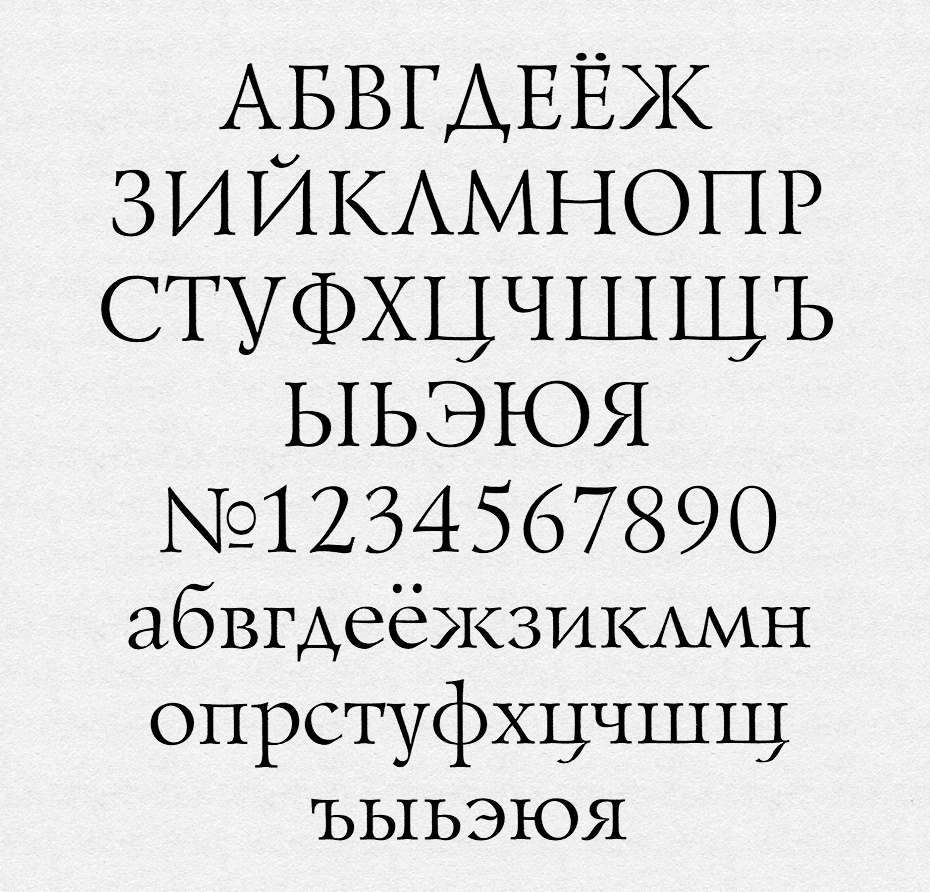

Вадим Лазурский. Гарнитура Лазурского; НИИПолиграфмаш, Москва, 1957–62. Рисунок шрифта выполнен на основе римских монументальных надписей и типографских шрифтов эпохи Возрождения.

Одновременная разработка рисунков шрифтов для нескольких письменностей (чаще всего — на латинской и кирилловской основе) была нормой в работе Отдела наборных шрифтов НИИПолиграфмаша, alma mater ведущих мастеров «ПараГрафа» — ведь НИИПолиграфмаш обеспечивал возможности типографского набора на всех ста двадцати с чем-то языках народов необъятного СССР, где применялись пять письменностей (кириллица, латиница, армяница, грузиница и евреица). Гордостью ОНШ была и обширная программа разработки шрифтов на основе арабской и индийских письменностей.

Симптоматично, что повседневная практика дизайнеров ОНШ находилась в кричащем противоречии с их декларациями о национальном своеобразии и классовой самобытности советского шрифта. Мне вспоминаются глубокомысленные поучения √: «Молодой человек, в русском языке о звучит не так, как во французском, а потому оно должно иметь иной, отличный от французского о, рисунок...»; a «западный шрифт рекламного типа Гельветика» (© ‡, 1964)? Порождения ехиднины! Наиболее популярные советские гарнитуры неизменно оказывались не чем иным, как кириллизованными западными шрифтами: Литературная = Lateinisch, Академическая = Sorbonne (Cheltenham), Школьная = Century Schoolbook, Журнальная = Excelsior и т.д. Оригинальная работа ОНШ, получившая заслуженное признание полиграфии и издательств, — Банниковская гарнитура — была, наверное, единственным достижением в типографике, вдохновлённым кампанией «борьбы с космополитизмом» конца 40‑х годов, декларировавшей обращение к национальному наследию. [Парадоксально, что историческая модель Банниковской гарнитуры — петровский гражданский шрифт — был спроектирован по мотивам западной антиквы XVII века.]

Символом открытого признания родства с западной традицией (как и встречного признания развития нашей типографики частью мирового процесса) может служить сотрудничество «ПараГрафа» с «Ай-Ти-Си», Международной шрифтовой корпорацией. За несколько лет совместной работы нам удалось выпустить объёмистый пакет очень хороших шрифтовых гарнитур, на уровне мировых стандартов. Замечательно, что эта работа продолжается полным ходом. Похоже, что она послужила хорошей моделью для сотрудничества с другими иностранными партнёрами, дала «ПараГрафу» надёжный плацдарм для расширения «присутствия» на мировом рынке шрифта.

Из этого опыта можно сделать сразу несколько отрадных выводов: 1) у нас есть потенциал для полноценного, на равных, сотрудничества с иностранными коллегами — с соблюдением всех «правил игры», принятых для этого в приличном обществе; 2) мы вполне способны понять, оценить и даже вжиться в художественный замысел шрифта, спроектированного в расчёте на иную (non-Cyrillic) алфавитную основу; 3) мы в состоянии интерпретировать этот замысел в применении к родной кириллице — с соблюдением всех условностей и правил, принятых в графике русского шрифта.

«Условностей и правил» — нуждается, конечно, в уточнении. Кирилловская типографика много моложе своей латинской сестры (кузины?). Конструкция её знаков не так устоялась, как в латинице: «возможны варианты». То же характерно и для иных младотипографских письменностей — арабской, еврейской, индийских и др. Потому среди художников, рисующих non-Latins, нет (или так мало) согласья в том, как «на самом деле» должны выглядеть те или иные знаки.

Для формирования традиции нужно время. Необходимо дать типографике шанс свободного — естественного! — развития в течение двух-трёх столетий. У кириллицы такого шанса не было. История показала, что её, как «бедную девушку, всякий обидеть может». И родилась-то она не естественно, а как бы через искусственное зачатие: её придумали. И Пётр Алексеевич её на голландский манир высочайше перелицевать соизволил. И потом реформировали и улучшали её несчётно — и свои, и чужие.

В советскую эпоху, когда «шрифтовое хозяйство» было взято на спецучёт, развитие типографики было пресечено за ненадобностью. Как секса, типографики в СССР — не существовало... Одновременно с распространением рисованного шрифта (все мы рисовали шрифт, а что нам оставалось?!) к художникам книги пришло удивительное, ни с чем не сравнимое «чувство хозяина» шрифта, и его рисование сделалось интимным средством самоутверждения. В отсутствие настоящей школы, в противоестественных обстоятельствах симуляции типографики подручными средствами, шрифтовая графика превратилась в уникальное по накалу страстей ристалище художнических амбиций. Жар этих «разборок» ощущается и поныне.

Нигилизм и непочтение к традиции, к собственному наследию, исторически свойственные русскому характеру, приняли в ХХ веке катастрофические масштабы («В своих дерзаниях всегда [sic] мы правы!»). В нашем искусстве, «жившем» по жестким правилам, установленным свыше, всякий, естественно, искал уголок, где можно было ощутить себя не рабом (или наёмным работником), но — хозяином положения, а лучше диктатором. Отыгрывались и на буквах. Кто из рисовальщиков шрифта не ощущал себя мини-Петром Великим — вправе судить, пересматривать, поправлять, улучшать кириллицу? Беда... [Сегодня этот произвол, порождение произвола (и невежества), получил мощную технологическую базу — компьютерные программы для проектирования/редактирования шрифта. В горячих руках энтузиаста они обеспечивают возможность скоростного изготовления фонтов-монстров в неограниченных количествах.]

Отрадно видеть, что в этих обстоятельствах «ПараГрафу» удаётся последовательно придерживаться вполне опредёленной — консервативной и объективной — трактовки построения кирилловских шрифтовых знаков, линии, продолжающей прерванную традицию ведущих дореволюционных русско-германских словолитен. Вообще, эта позиция преемственности особо дорога мне в наше бурное время. Трогает и то, что вы не отрекаетесь и от исторического родства с НИИПолиграфмашем, из скудного лона которого вышли, как евреи из плена египетского, самые опытные мастера «ПараГрафа».

Володя, честно говоря, мне нелегко себе представить, каких усилий стоит «ПараГрафу» сохранять верность принятому курсу. Загадкой для меня остаётся и то, как вам удаётся сочетать коммерцию с миссионерством — в нестабильных и непредсказуемых условиях постсоветского «экономического пространства». Твёрдо знаю одно: «ПараГрафу» выпало стать пионером освоения «залежных земель» русской культуры. Он оказался призван историей для великой работы восстановления свободы слова. Его заслуги в этом велики. Yes. Ура... Но ему же предстоит и не менее монументальная задача создания средств обмена информацией на новом, более высоком уровне, который должен вывести русскую тройку на глобальный information superhighway.

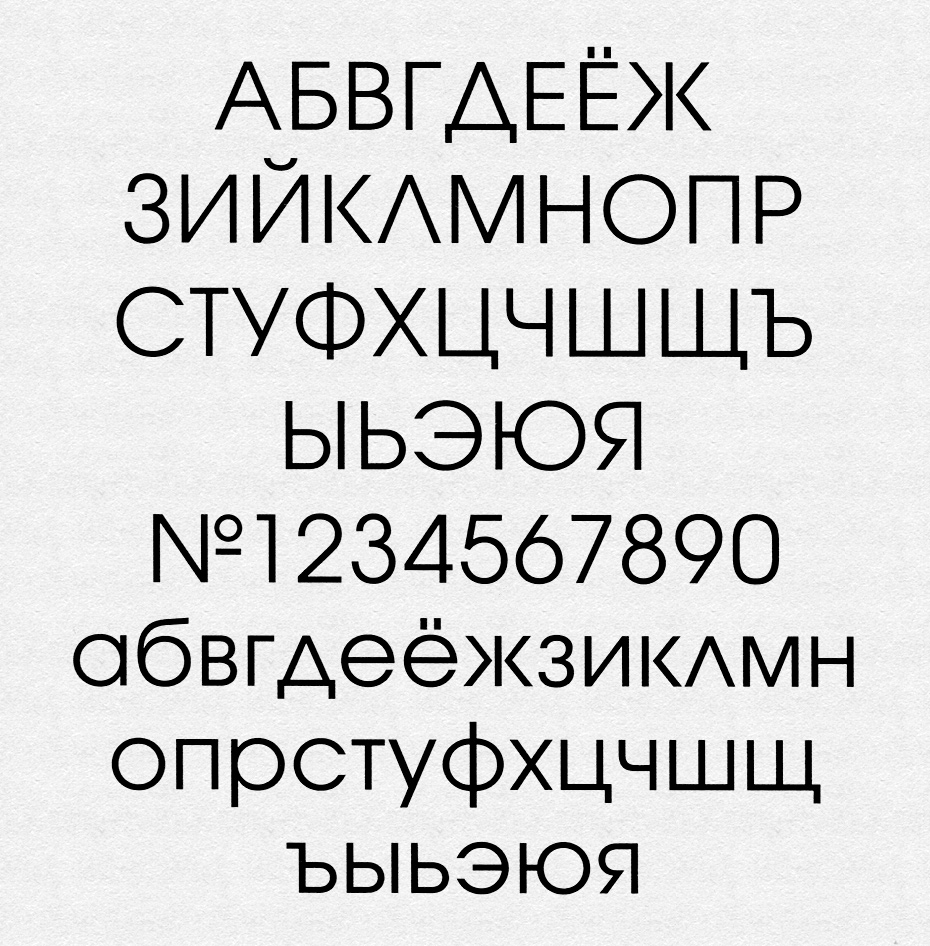

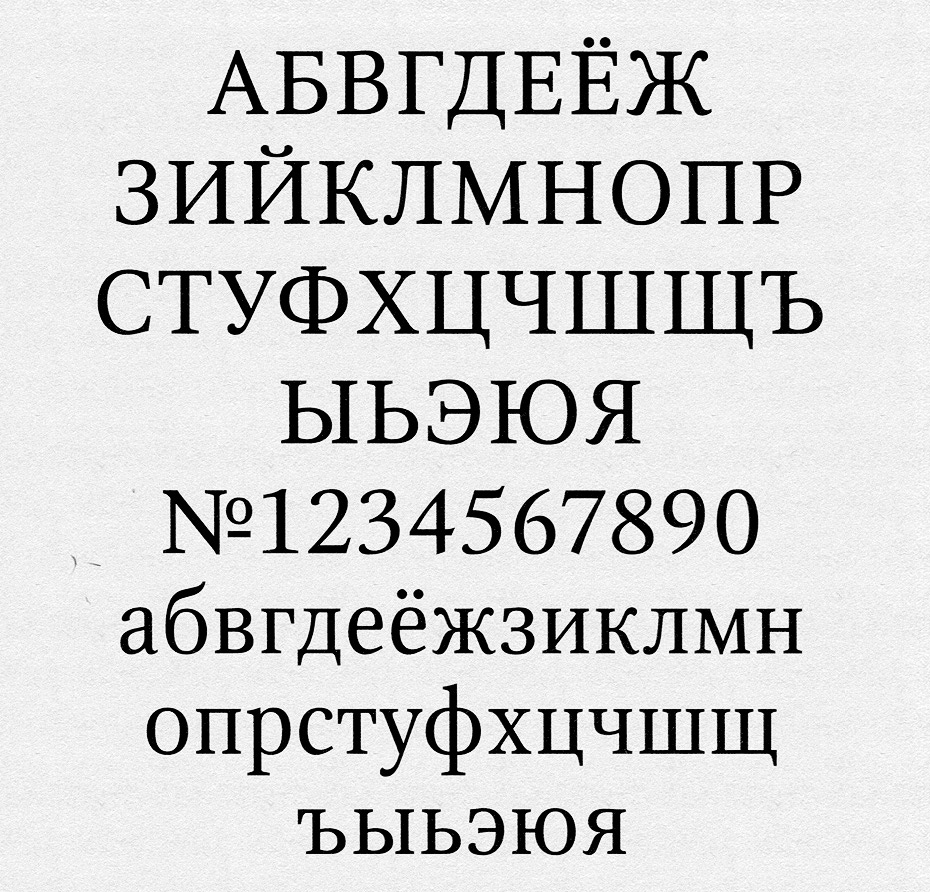

Владимир Ефимов. Скриптура Руссика; «ПараГраф», Москва, 1996. Первый современный русский шрифт, спроектированный для набора Библии по заказу Российского Библейского Общества.

В самом деле. Сегодня русский бизнес говорит по-английски. Это его лингва франка. Латиницы на улицах Москвы нынче, наверное, больше, чем в Киеве или Минске «под немцем», в годы войны. И право, грех было забыть о том — вполне нашенском, незаёмном — графическом наследии, освоение которого составило бы весомый вклад в мировую сокровищницу типографического искусства. Конечно, это не только допетровская кириллица (вязь, устав и т.п.). Пореформенные русские антиквы XVIII–XIX веков отмечал [порой весьма привлекательный] je ne sais quoi (эдакий рашен эксент), заслуживающий и исследования, и художественной разработки.

Да уж. Похоже, однако, что судьба не даёт вам почить (ну хотя бы прикорнуть!) на лаврах. Ведь, в конце концов, и поныне наша — прошлая и новая — жизнь длится в пределах неизбывного «ждать и догонять». И не то чтобы раньше мы всё ждали — скорее бежали в мешках, больше «на месте». А теперь вот догонять. И даже не столько весь прочий мир, сколько — себя: вон бы уже где были, кабы не. Похоже, это получается. Только вот я всё себе думаю: доведётся ли просто жить и работать — не в строгом и не в усиленном, а в общем, штатном режиме? Достигли ли мы уже стартовой линии, откуда нормальный ход? Достало бы сил. Веры, надежды и любви. Да вроде бы их вам не занимать стать. Хорошо сказал Бродский:

Но мы живы, покамест

есть прощенье и шрифт.

Обнимаю вас всех, дорогие мои.

Максим